みなさん、こんにちは。

多くのオフィスワーカーにとって仕事の必需品の一つにノートがあるのではないでしょうか。

仕事で使うPCやスマホは会社から貸与されることが多いので自分で選ぶ余地が少ないですが、ノートは自分で好きなものを使えますよね。

みなさんはどんなノートを使っているでしょうか。

私は厳選した4種類のノートを使い分けています。

4種類と聞くと多いと感じるかもしれません。ですが、私の仕事で必要な作業を最も効率的にストレスなく行おうと考え試行錯誤した結果、4種類のノートを場面に応じて使い分けることになりました。

私の仕事

私はプライム上場企業のメーカーで経営企画をかれこれ6年以上勤めています。その前は別のメーカーで海外営業の仕事をしていました。

現在の経営企画での主な仕事は経営戦略を立案したり、経営課題の解決策を立案したり、新たな事業の事業計画を書いたりすることです。他にも事業環境に関するレポートを定期的に経営層に提出したりしています。

これらの業務を少しずつ並行して進めることになり、様々なテーマを同時に扱っています。

どの業務でも共通しているのが、情報を集めてきて、それらを自分の中で組み合わせて、自分なりの考えとしてアウトプットすることです。

仕事で困ったこと

このような仕事をしている中で、私が困ったこととして、常に頭の中が情報過多になってパンクしてしまうことでした。様々なタスクを捌かなければならないですし、様々なテーマの情報を同時並行で集めるので、ずっと頭の中がモヤモヤした感覚にありました。

そんな中、自分が困っていることを少し深堀した結果、下のような状態であると考えました。

- 多くの人と話をして、聞き取った情報の取り扱い方に困っている

- 企画やレポートを形にする上で、情報を整理して思考を深める方法に困っている

- 様々なテーマを同時並行的にこなしていくタスクの管理の仕方に困っている

- 思い浮かんだアイデアの取り扱い方に困っている

これらを解決するために様々に工夫をしてきましたが、その中で特に重要だったと思うのがノート術です。

ノート選びで頭がスッキリ

私は昔から知的作業には手書きが重要と思っていたのでノートには関心を強く持っていました。前職では、一つのノートにあらゆる情報を集約する、という方法で落ち着いていたのですが、その方法は今の経営企画の仕事には合っていなかったのです。

そこで私は自身の作業を分解して、それぞれに最適なノートを選んで使うようにしました。その結果4種類のノートを持ち歩くことになったのです。

ノートを最適化することで、思考を整理しやすくなり、またワーキングメモリの負担を減らすことができました。それによって、頭の中がスッキリした状態で仕事に臨めるようになっています。

この記事に書いていること

この記事では、私の6年以上の経営企画での経験をもとに、企画系の仕事などで知的生産活動を効率よく進められる場面ごとのオススメのノートを紹介しています。

この記事をオススメする人

- 情報のインプットとアウトプットを頻繁に行う人

- 企画系の人

- 何かを自分で考えてアウトプットする人

- 記事を書いたり、プレゼンを頻繁に行う人

そもそも仕事でどんな時にノートを取るか

はじめに、仕事でノートを取る場面について、少し整理してみたいと思います。仕事のタイプやスタイルによってさまざまだとは思いますが、大きく分けると以下のような分類ができるのではないでしょうか。

- 自分の外の情報を記録しておく

- 自分の考えを可視化する

- タスク管理

- ちょっとしたメモ

- 思いついたことをいつでも書き留める

自分の外の情報を記録しておく

私の場合、社内外の人にヒアリングをしたり、意見を聞いたりした際のメモがこれにあたります。

技術系の方であれば、実験ノートもこのカテゴリに入るでしょう。インタビューをする仕事の方であれば、インタビューノートも該当します。

いずれにしても、他者から聞いた話や客観的な事実を記録しておくメモは、仕事をする上で欠かせないものだと思います。

自分の考えを可視化する

前述のノートがインプットを記録するためのものだとすれば、こちらはアウトプットに向けたノートです。

仕事は、何かをアウトプットして初めて成果として評価されるものです。アウトプットの形式は、報告書、プレゼンテーション、原稿など、職種によってさまざまですが、いずれにしても「自分の頭の中を誰かに伝える」という点は共通しています。

その際、考えを整理しながら書き出して可視化することはとても有効です。つまり、アウトプットの準備段階でノートを活用します。

タスク管理

仕事は常に新しいタスクが舞い込んできます。締切を守りながら効率よくこなしていくためには、「今なにをするべきか」を明確にしておく必要があります。

タスクを可視化し、優先順位を整理するためにもノート活用が重要です。TODOリストを使って管理している方も多いのではないでしょうか。

ちょっとしたメモ

上司に呼ばれて用件を伝えられたときや、電話で聞いた内容をさっとメモする場面もよくあります。

1行や2行の、ほんのちょっとしたメモですが、忘れてしまわないためにはとても大切です。

多忙なビジネスパーソンほど、こうした短いメモを紙に書いて、すぐ見える場所に置いておくことが効果的です。

思いついたことをいつでも書き留める

アイデアや用事は、ふとした瞬間に思い浮かぶものです。それを忘れないうちに書き留めておくことも、ノートの大事な使い方だと思います。

特に、仕事中に家庭の用事を思いついたり、逆にプライベートタイムに仕事のアイデアが浮かんだりすることもあるでしょう。同じ人間ですから、オン・オフ問わず思考はつながっています。

そうした「思いつき」をその場で書き留めておくことも、後で自分を助けてくれる大事なメモになります。

人によっては、他にもノートを使う場面があるかもしれませんが、仕事の中でノートやメモを取る主な場面としては、こういったところが挙げられるのではないかと思います。

デジタルツールを使わない理由

私はもともと、一冊のノートですべての用途をカバーしようとしていました。

Editのようなノートをしばらく使っていた時期もありますし、Moleskineのラージサイズを使っていたこともあります。

聞いたこと、考えたこと、タスクなど、すべてを一冊にまとめる「バレットジャーナル」も試してみたことがあります。

また、デジタルツールも活用していました。

Evernoteに始まり、Onenote、Todoist、そしてMicrosoftのTo Do(MSに買収される前のWunderlist時代から!)など、ひと通り試してきました。最近はNotionを使いつつあります。

しかし、私の場合、デジタルツールでメモやノート、タスク管理を行おうとしてもうまくいきませんでした。

その理由は、大きく3つあります。

理由1:タイピングに意識が向き、思考が止まってしまう

理由2:自由な記述や描画を素早くできない

理由3:PCだと他の資料を同時に見られない

それぞれ詳しく説明しますね。

1. タイピングに意識が向き、思考が止まってしまう

仕事で使うデジタルツールというと多くの人にとってはPCだと思います。しかし、PCでメモを取ったり、自分の考えをまとめたりするのは、私には難しく感じました。

主な理由は、タイプミスと変換ミスです。

私は以前、タイピングを練習していたこともあり、ある程度は打てる方ですが、それでもミスタイプは起こります。さらに日本語の場合、正しくタイピングしていても、意図しない漢字やカナに変換されてしまうことがあります。

私の性格は少し几帳面なところがあるため、そういった誤字を放置できず、つい毎回バックスペースで修正してしまいます。その結果、テキストの修正に意識が取られてしまい、話の内容や自分の思考に集中できなくなってしまうのです。結果として、仕事の質にも悪影響が出ているように感じました。

2. 自由な記述や描画を素早くできない

デジタルツールだと、図の描画や文字の色変えを素早くしにくいです。

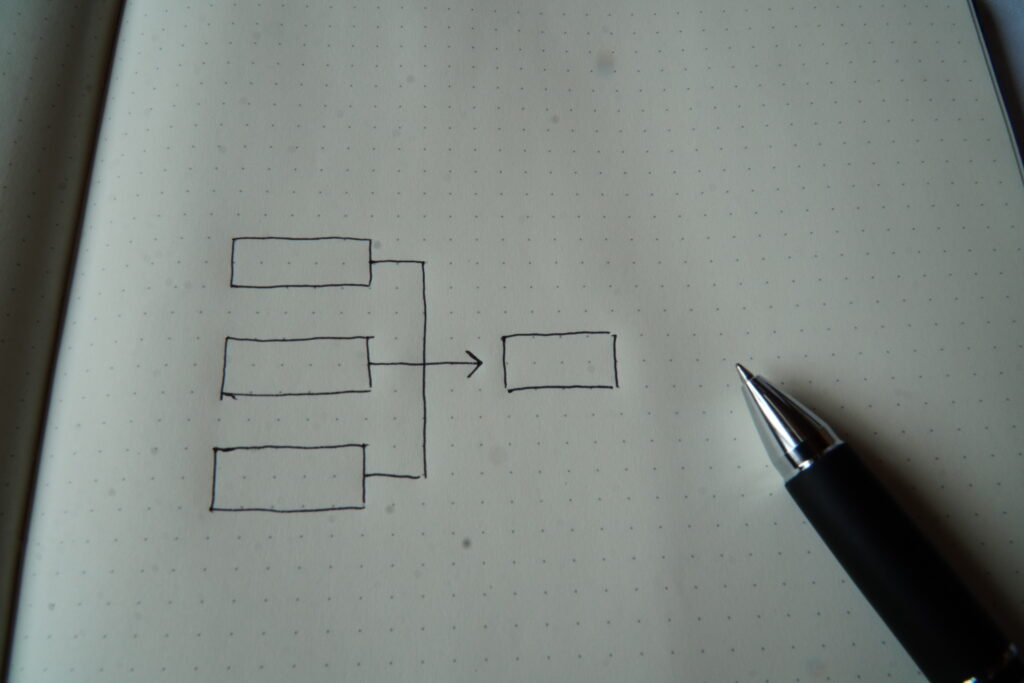

図の描画

人の話を聞く中で、図にしてメモを取ったほうが理解しやすい場面もあります。また、資料が配布されず口頭やホワイトボードで図を使って説明された内容を、自分で写して残したいこともあります。

こうした場合、PowerPointやテキストエディタでは図を素早く描くことが難しいです。デジタルツールは「きれいな作図」は得意ですが、「ラフに描く」という用途には向いていないと感じました。

また、自分の考えを整理する段階では、まずはざっくりとラフに構造を描き出すことが大切です。ところがデジタルでいきなり作図しようとすると、整った図を作ろうとするあまり、肝心の思考の整理が後回しになってしまう傾向がありました。

文字の色変え

私はヒアリング中のメモでは、黒を基本に、赤・青・緑など複数の色を使い分けています。デジタルツールでは、文字の色を変えるたびにフォントの設定を切り替える必要があり、非常に手間がかかります。

その点、手書きならペンを持ち替えるだけで済み、0.5秒程度で色を変えられます。スピード感を大切にしたい場面では、この差が意外と大きく感じます。

3. PCだと他の資料を同時に見られない

PCでメモを取る際の欠点として、メモアプリが画面を占有してしまい、他の資料を同時に確認しにくくなるという点があります。特にリモート会議では、画面共有で資料を見ながら話を進めることが多いため、メモを取りながら資料を見るという行為が非常に難しくなります。

また、自分の考えをアウトプットする場面でも、参考資料を確認しながらメモや下書きを進めたいときに、画面の切り替えがストレスになることがあります。

以上のような理由から、私はメモやノートを取る際にデジタルツールの使用を諦め、現在は紙のノートをメインに使うようになりました。

私が一冊のノートではなく、用途別にノートを使い分ける理由

4種類のノートを使い分ける

私は現在、ヒアリング用ノート、思考用ノート、タスク帳、そして思いつきメモ帳という、4種類のノートやメモ帳を使い分けています。

かつては「1冊で完結」を目指していた

前述の通り、以前は「スマートに済ませたい」と思い、すべてを1冊のノートにまとめて運用しようと試みたこともありました。

しかし、最終的にはその方法をやめることにしました。

用途ごとに最適な形が異なる

その理由は、最適なノートやメモの形式が用途ごとに異なるためです。

用途に応じて「最も使いやすい形」が存在しており、それらを無理に1冊にまとめてしまうと、すべてにおいて中途半端なノートになってしまいます。

結果として、どの用途としても使いにくく感じるようになりました。

ノートのサイズ感も目的により異なる

たとえば、思考用ノートでは、さまざまな切り口でロジックやストーリーを展開していく必要があり、それなりに広い紙面が求められます。大きく自由に書き出すスペースがないと、考えをうまく整理できません。

一方で、タスク管理に使うToDo帳には、そこまで大きな紙面は必要ありません。むしろ、コンパクトで持ち運びやすい方が都合がよいくらいです。

これらを1冊で済ませようとすると、どちらにもフィットしない「帯に短し襷に長し」の状態となり、非常に使いづらくなってしまいました。

ノートの同時参照がしやすくなる

また、ヒアリングノートを見返しながら思考をまとめたいという場面でも、同じノートで記録していると、過去のページをめくりながら書く必要があり、手間がかかって不便です。

用途ごとにノートが分かれていれば、必要なものを並べて参照しながらスムーズに作業ができます。

持ち運ぶ数は増えるが、作業効率は上がる

このような理由から、私は持ち歩くノートの数は多少増えますが、用途別にノートを使い分ける方法に切り替えました。

結果として、各ノートが本来の目的に最適化されており、日々の仕事が格段にスムーズになったと感じています。

手で書くことのメリット

これまで述べてきた理由から、私は日常的に手書きでメモやノートを取っています。

その中で特に実感している手書きのメリットは、以下の3つです。

- 書くことに集中できる

- 頭の中がスッキリする

- 相手に安心感を与えられる

このように、手書きには単なる記録以上の価値があると感じています。以下で詳しく説明していきますね。

書くことに集中できる理由

操作の不自由から解放される

これまで述べてきたように、デジタルツールでは完全に思い通りに文字を入力したり、図を描いたりすることが難しい場面があります。ツールの操作に戸惑ってしまうこともあるでしょう。

その点、手書きであれば、そうした操作上の不自由さから解放され、ただ「考えたこと」や「聞いたこと」を書くことだけに集中できます。

通知の外乱から解放される

PCやタブレットなどのデジタル機器を使っていると、メールやチャットなどの通知が頻繁に表示されます。

メモを書いている最中に通知が出ると、どうしてもそちらに意識が奪われてしまいます。通知を無視しようとすれば、今度は「無視すること」にエネルギーを使ってしまい、本末転倒です。

もちろん、通知をOFFにする方法もありますが、業務上通知が必要な場合も多く、毎回ON/OFFを切り替えるのは現実的ではありません。

その点、アナログの文房具を使っていれば、通知に邪魔されることなく、今やっている作業に集中することができます。

電池切れの心配がない

デジタルツールにはどうしても充電が必要です。最近のPCやタブレットはバッテリーの持ちが良くなってきているとはいえ、「使いたいときに限って電池が切れている」という経験をされた方も多いのではないでしょうか。

ノートではないですが、以前Kindleで読書をしようとした際に電池が切れていて、本が読めなかったことが何度もあります。

手書きの文房具であれば、そうした電池切れの心配は一切ありません。いつでもすぐに使えるというのは、仕事において大きな安心材料です。

手で書くことで頭の中がスッキリする

手で書くことで、頭の中が整理され、すっきりとした状態になります。

私は、文字として書き出すことで、考えていたことを一度頭の中から「外に出す」ことができ、脳内の負荷が軽くなると感じています。

また、実際に文字として目に見える形にすることで、新しい考えが次々と湧いてくることもあります。

こうして、自分でも気づいていなかった深層の思考が引き出されることで、まるで脳内がデトックスされたような感覚になり、気分が爽やかになって精神的にも落ち着きます。

さらに、紙の上に関連性のある情報を一覧で並べることで、テーマ全体を俯瞰することもできます。

企画を考える際には論理構成を一目で確認できますし、打ち合わせメモであれば、どこに情報が不足しているかを視覚的に捉えることができます。

タスク帳であれば、自分が抱えている業務の全体像を把握でき、漠然とした不安が軽減されます。

このように、手で書くことは思考を整理し、安心感をもたらす効果があると感じています。

手書きは相手に安心感を与える

今や、会議ででのメモをPCで取る人は珍しくなくなりました。

しかしその一方で、「PCで別の作業をしているのではないか?」という不信感が生まれてしまうこともあります。

社内会議などでは、多くの方がこうした状況を経験しているのではないでしょうか。

PCでメモを取っていても、相手には「本当に話を聞いてくれているのか」が見えづらくなります。

一方、手書きのノートにメモを取っていれば、相手からは「熱心に聞いてくれている」と受け取られやすくなります。

これは、単なる記録行為を超えて、信頼感の構築にもつながります。

また、アドバイスや指示、やり方を伝える場面でも、相手がメモを取ってくれていると、話す側としては安心できます。

手書きのメモには、話す人へのリスペクトや真剣さが伝わりやすく、結果として良好なコミュニケーションにつながると感じています。

手書きメモのデメリット

ここまで、手書きでメモを取ったり考えをまとめたりすることのメリットを紹介してきましたが、もちろん手書きにもデメリットはあります。

簡単にまとめると、次のような点が挙げられるでしょう。

- 長文作成が苦手

- 情報の携帯性が低い

- 情報の検索性が低い

- 情報が非構造的になりやすい

私はこれらのデメリットを解消するために、「アナログで書き始めて、デジタルでまとめる」という流れを基本としています。

たとえば、企画書や資料を作成する場合は、まずノートにアイデアや構成を手書きで書き出し、最終的なアウトプットは必ずデジタルで仕上げます。

ヒアリングノートについても、現場では手書きでメモを取り、後から必ずデジタル形式に打ち直しています。

一見すると二度手間に思えるかもしれませんが、実はこの工程が非常に重要なのです(この点については後述します)。

それでは、各デメリットと私の対策をそれぞれご紹介します。

1. 長文作成が苦手

短い文章であれば、タイピングミスや変換ミスのリスクを考えると、手書きの方が速い場合もあります。

しかし、長文を書くとなると手書きでは非常に時間がかかり、効率が下がってしまいます。

そのため私は、最初のアイデア出しや文章構造の整理まではノートで行い、実際の本文作成はWordなどのデジタルツールで進めるようにしています。

2. 情報の携帯性が低い

ノートに書いた情報は、そのノートを持ち歩かない限り確認できません。

最新のノートであれば手元にあるかもしれませんが、例えば1年前のヒアリング内容などは、ノートが手元にない限り確認するのは難しいです。

私の場合、在宅勤務・出社・出張と働く環境が流動的なため、「いつ・どこで過去の情報を確認する必要が出るか」が予測できません。

そのため、ノートに書いた内容は後からクラウド上のデジタルに転記し、PCとネットさえあればすぐに見返せるようにしています。仕事ではOnenoteを使っています。

3. 情報の検索性が低い

紙のノートは、必要な情報を検索するのが非常に難しい媒体です。

最近書いた内容であれば、数ページをめくるだけで見つかるかもしれませんが、数ヶ月~1年前の内容になると、ノート自体が手元にないことも多いでしょう。

仮にノートが手元にあったとしても、ピンポイントで探したい情報を一瞬で見つけ出すのはほぼ不可能です。

そのため私は、検索性に優れたデジタルツールに情報をまとめるようにし、必要な情報にはすぐアクセスできる状態を維持しています。

4. 情報が非構造的になりやすい

手書きのメモは、思いついた順・聞いた順に書かれていくことが多く、情報が構造的に整理されていないことがあります。

そのため、後から見返したときや他の人に共有する際に、内容を瞬時に理解してもらうのが難しいというデメリットがあります。

このような非構造的な情報は、最終的に「まとめる」工程を通して再整理する必要があります。

私はこの作業をデジタルツール上で行い、論理的に整理された状態で再構築するようにしています。

場面別のノートの使い方

私の仕事とノートの関わり

まず最初に、私がどのような仕事をしているのかを簡単にご説明します。

そのほうが、この記事全体でご紹介するノート活用のイメージを持っていただきやすいと思うからです。

私は「経営企画」という職種に従事しています。

具体的には、中期経営計画をはじめとした各種の戦略立案、事業環境に関するレポーティング、全社的な経営課題の解決策の立案と推進、新規事業機会の探索などを担当しています。

このような業務を進めるうえでは、次のような作業が欠かせません。

情報のインプット

さまざまな資料から必要な情報を収集したり、専門家や関係者の方々から話を聞いたり、展示会やセミナーで最新の情報を得たりといった、情報のインプットが必要になります。

情報のアウトプット

集めた情報を整理し、自分なりに考察を加えたうえで、企画書や報告書といった形でアウトプットしていきます。

私は、この「インプット」と「アウトプット」の両方の場面で、ノートを積極的に活用しています。

私が使っている4種類のノート

私が仕事で使っているノートは、全部で4つあります。

厳密にいうと、仕事用のノートが3つ、仕事とプライベートの両方で使うノートが1つの構成です。

1. ヒアリングノート

打ち合わせやセミナーの際に使用する、人の話を記録するためのインプット用ノートです。

相手の発言や気づいた点を、その場で素早くメモしておくために使っています。

2. 思考ノート

資料作成や企画立案の際に使う、自分の考えを整理・構造化するためのノートです。

頭の中のアイデアを書き出したり、関係する情報をまとめていくことで、論点を明確にしていきます。

3. タスク&ちょっとしたメモ用ノート

日々のタスク管理(ToDoリスト)に使うノートです。

また、電話で伝えられた用件や、上司・同僚からの簡単な依頼など、ちょっとした内容もここにメモしています。

4. 思いついたこと記録用ノート(公私両用) 通称ジョージノート(常時持ち歩き用ノート)

仕事中に家庭の用事を思いついたときや、プライベートの時間に仕事のアイデアが浮かんだときなどに使う、常に持ち歩いているメモ帳です。

仕事とプライベートを問わず、ふと思いついたことをすぐに書き留めておけるノートとして活躍しています。

ヒアリングノート

打ち合わせやセミナー受講時など、人の話を聞いてメモを取るノートを、私は「ヒアリングノート」と呼んでいます。

このノートを使うときは、ノート単体というよりも、PCを自分の前に置いて使用することが多いです。

単純に人の話を聞きに行く場面もありますが、自分の企画を説明して、そのフィードバックを受け取るような場面もよくあります。

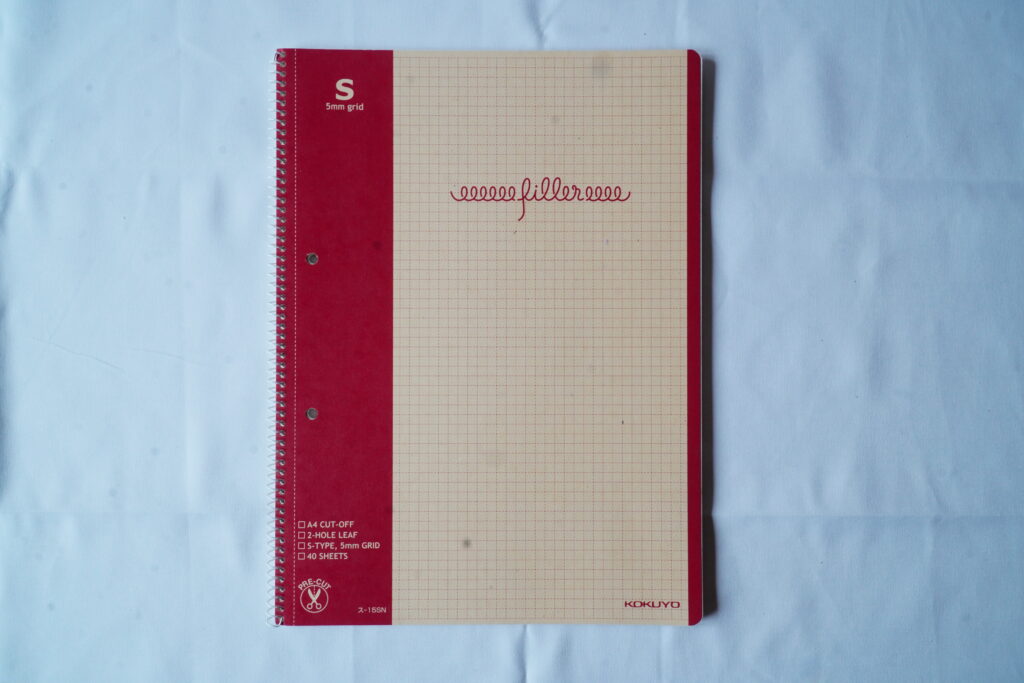

ヒアリングノートに求める4つの要件

私がヒアリングノートに求めている要件は次の4つです。

- A4サイズ

- 方眼罫線

- リングノート

- なるべく低コスト

これらすべてを満たすノートとして、私が5年以上愛用しているのが『コクヨフィラーノート A4 5mm方眼罫ス-15SN』

では、それぞれの要件について、理由を交えてご説明します。

1. A4サイズであること

経験上、1時間程度のミーティングにはA4サイズの紙面1枚がちょうど良いです。

それより小さいとメモが2ページ以上にまたがり、逆に大きすぎると余白が多くなってしまいます。

A4用紙1ページが埋まる頃にはミーティングの議論も煮詰まってくる、という目安にもなります。

A5見開きではダメな理由

A4の紙面を確保したいのであれば、「A5サイズの見開きでもよいのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、私は以下の2つの理由からA4を1枚で使うようにしています。

- 理由1:リングが邪魔になる

- 理由2:メモを1枚単位で切り離せない

特に理由2が重要です。私は「紙1枚=1ミーティング」という運用を意識しています。

これによって後から切り離してファイリングしやすくなるからです。

A5見開きでは、前のミーティングの裏面に次のメモを書いてしまうことになり、切り離しにくくなります。

2. 方眼罫線であること

方眼罫線を選んでいる理由は大きく2つあります。

- 理由1:ノートを横向きに使える

- 理由2:構造化を意識しやすい

横向きでの使用に最適

私はノートを横向きにして使っています。

というのも、ミーティングの際はPCを開いていることが多いからです。

PowerPointを投影したり、会議中に出たわからない単語の調べ物をしながら参加したりしています。

リモート会議ならそもそもPCがないと参加できません。

PCの手前にノートを置くため、縦向きだとPCが奥に行きすぎてしまい操作性が悪くなります。

それに狭いミーティングテーブルでは、あまりPCを奥に押しやりすぎると前の人に迷惑になります。

折りたたみテーブルは奥行きがないので、そもそもテーブルの上にPCとノートを収められなくなります。

PCの利き手側の横にノートを置くと今度はマウスの置き場がなくなってしまいます。

私はマウスをよく使うため、横向きでノートをPCの手前にぴったり収められる方が都合が良いのです。

こうした背景から、ノートは無地・方眼・ドット罫など、横置きに向いた罫線である必要があります。

構造化しやすい方眼

方眼罫は、メモの左端を揃えたり、インデントをきれいに付けたりしやすいです。

また、表や図を描く際にも線が引きやすく、スピーディに構造化できます。

ミーティング中にすべてを完璧に整理するのは難しいですが、「構造的に捉えよう」と意識することで、理解が深まります。

結果として、ミーティングの終盤には議論の要点をまとめやすくなり、足りない情報や深掘りポイントも見えてきて、効果的な追加質問ができるようになります。

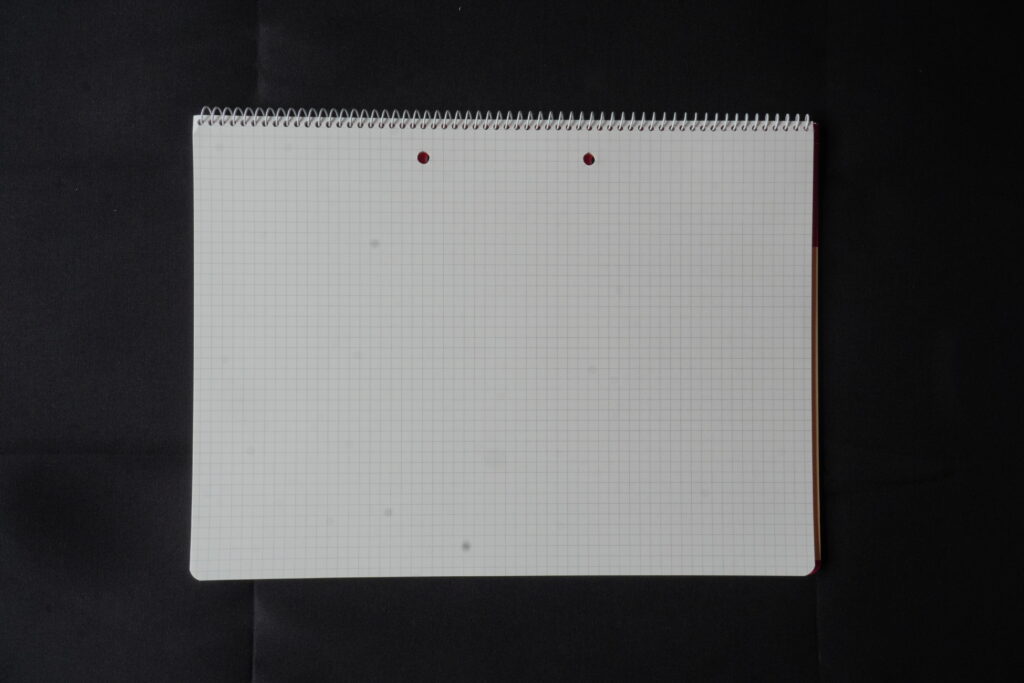

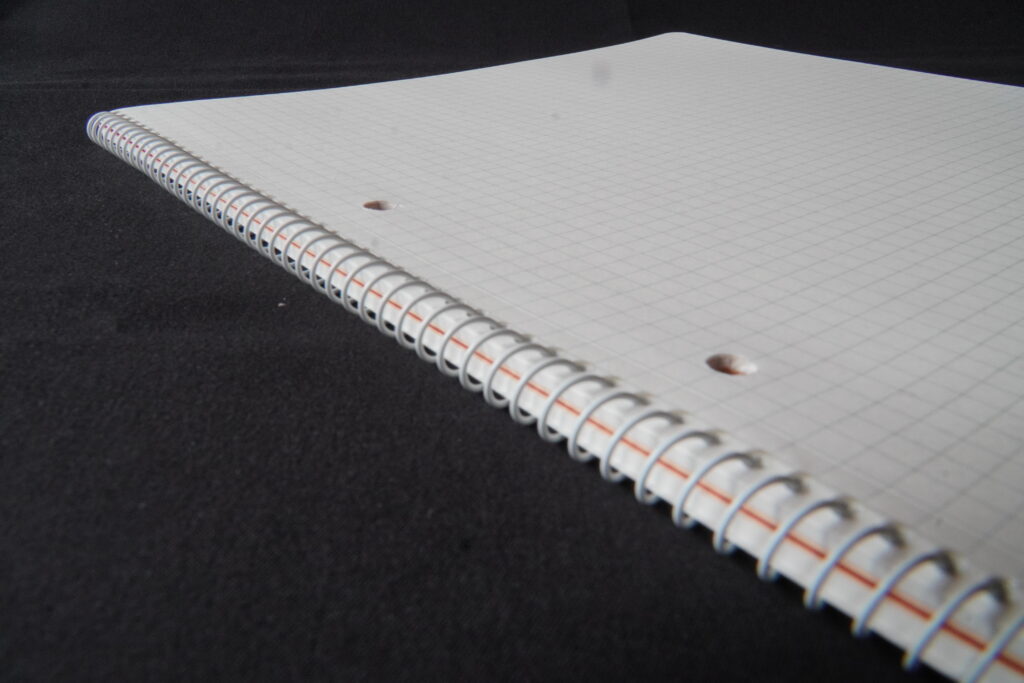

3. リングノートであること

3つ目の要件はリングノートであることです。理由は主に2つあります。

- 理由1:折り返せて省スペースになる

- 理由2:前のミーティングの内容を隠せる

- おまけの理由:ページを切り離しやすい

それぞれ解説しますね。

折り返せて省スペースになる

普通のノートを開くと、A3サイズ分のスペースを占有します。

しかし、実際にはA4分の紙面しか使わないミーティングが多いため、リングノートを使って折り返せばA4の面積だけで済みます。

PCの前に置いても場所を取らず、省スペースでとても快適です。

前のミーティングの内容を隠せる

リングノートを折り返すことで、前のミーティング内容が相手に見えることがありません。

ノートをコソコソと隠しながら書く必要がなくなり、堂々とメモを取ることができます。これは相手にも安心感を与えます。

おまけの理由:ページを切り離しやすい

私が使っているコクヨのフィラーノートには切り取り用のミシン線が最初から入っており、きれいにページを切り離すことができます。

さらに、最初から2穴パンチが開いているため、プロジェクトごとにファイルする際にも便利です。

4. なるべく低コスト

ここまでの要件をすべて満たすノートとして、私が確認しているのは以下の4種類です。

最終的に私が選んだのは、一番コストの低い「コクヨフィラーノート」です。

仕事では1日に3~4件のミーティングがあるため、ノートの消費が早く、1ページをじっくり使うわけでもありません。高級ノートのような「書く楽しみ」よりも、「使い勝手とコスパの良さ」を優先しています。

フィラーノートのお気に入りポイントまとめ

最後に、私が「コクヨ フィラーノート」を気に入っている理由をまとめます。

- A4サイズで方眼罫線、リングノートである

- 切り取りミシン線があり、きれいにページを外せる

- 2穴パンチが最初から開いており、ファイリングがしやすい

- 1冊40枚で、持ち運びやすく書き心地もちょうどよい厚さ

以上が、私がミーティングノートに求める要件と、実際に愛用しているノートのご紹介でした。

このノートをどのように運用しているかについては、また別の記事でご紹介したいと思います。

思考ノート

ここまでインプットのためのノートとしてヒアリングノートについて述べてきました。

では、次はアウトプットのためのノートを紹介します。

私は、アウトプットのために頭の中を整理するためのノートを「思考ノート」と呼んでいます。

私が思考ノートを使うシーンは以下のような場面です。

- 新しい企画や仕組みを考える時

- パワーポイントの資料をまとめたり、ワードでレポートを作成する時

- 企画立案やレポート作成に向けた調査の際にネットで調べたことをメモする時

私の思考作業の進め方

ノートを紹介する前に私の思考作業の進め方を紹介します。

詳しくは今度別の記事で紹介しようと思いますので、ここでは簡単に概略を紹介します。

- 一人ブレストを行い頭の中をとにかく紙に書き出す

- 各項目の論理関係を整理する

- アウトプットの際のアウトラインに整理する

- アウトラインに沿ってパワーポイントやワードの本番資料を作り出す

- アウトラインの各節にて上記1~4を同様に行う

このような流れで全体像から順に細部へフォーカスしていきます。

その際に、ファクトを押さえる必要がある箇所は各種調査で事実関係やデータで裏取りし、資料に必要な情報もノートに書き加えていきます。

ここでポイントとなるのが、上記の流れの「1 一人ブレストを行い頭の中をとにかく紙に書き出す」です。

アウトプットは事実に基づかなければなりませんが、事実の羅列だけでは「だから何?」となります。

自身に吸収した事実から論理を構築して、会社にとって有用な提案・提言に昇華させなければなりません。

そうした論理の構築は頭の中だけで行うのは難しく、考えていることを頭の中から一度全部取り出すことが必要です。

その際に、有用なのが、「紙に書き出すこと」です。

頭の中では、考えついたことは考えたそばから消えてなくなります。

消えてなくなった思考を呼び起こして別の事柄と結びつけ、さらに別の事柄との論理関係を整理して、なんていう作業を頭の中だけ行うのは普通の人には難しいです。

そんな時、考えたことを次から次に紙に書き出せば、書き出したものは消えずに残り、それを一枚の紙に書き出せていれば、全体を見渡すことができます。

このように私がアウトプットのために大事にしていることは頭の中を紙に書き出すという作業なのです。

思考ノートの要件

ここまで紹介してきたように思考を進めて、アウトプットとしてまとめていく際に、私が使用するノートに求める要件は以下の4つです。

- 滑らかに字が書ける紙質・柔らかさ

- 方眼またはドット罫線

- なるべく大きな紙面

- 丈夫な表紙

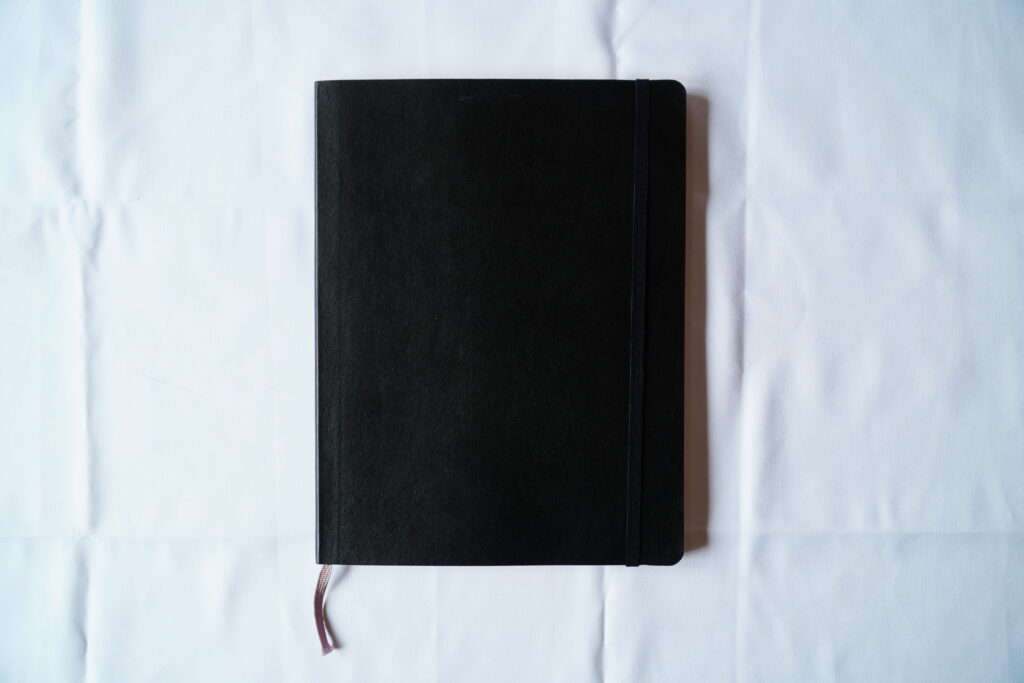

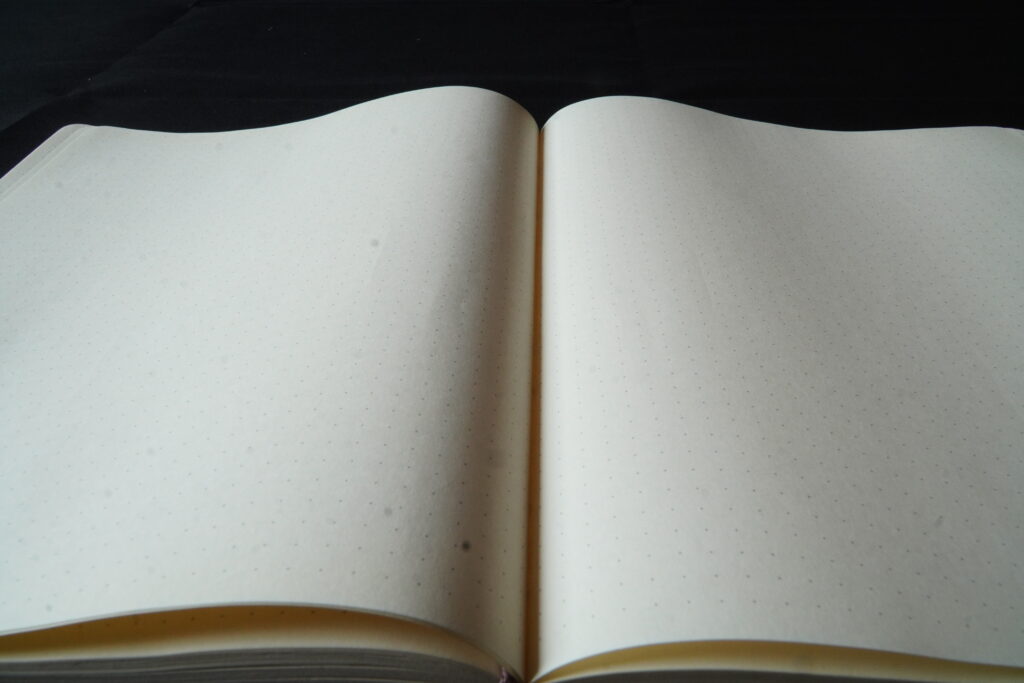

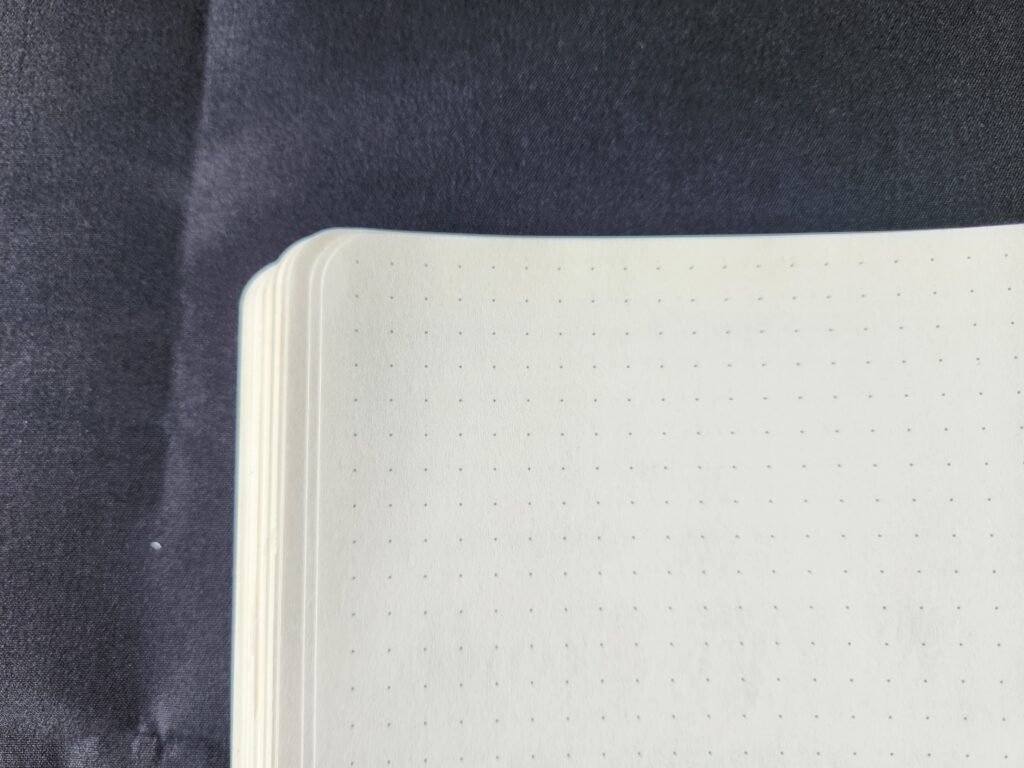

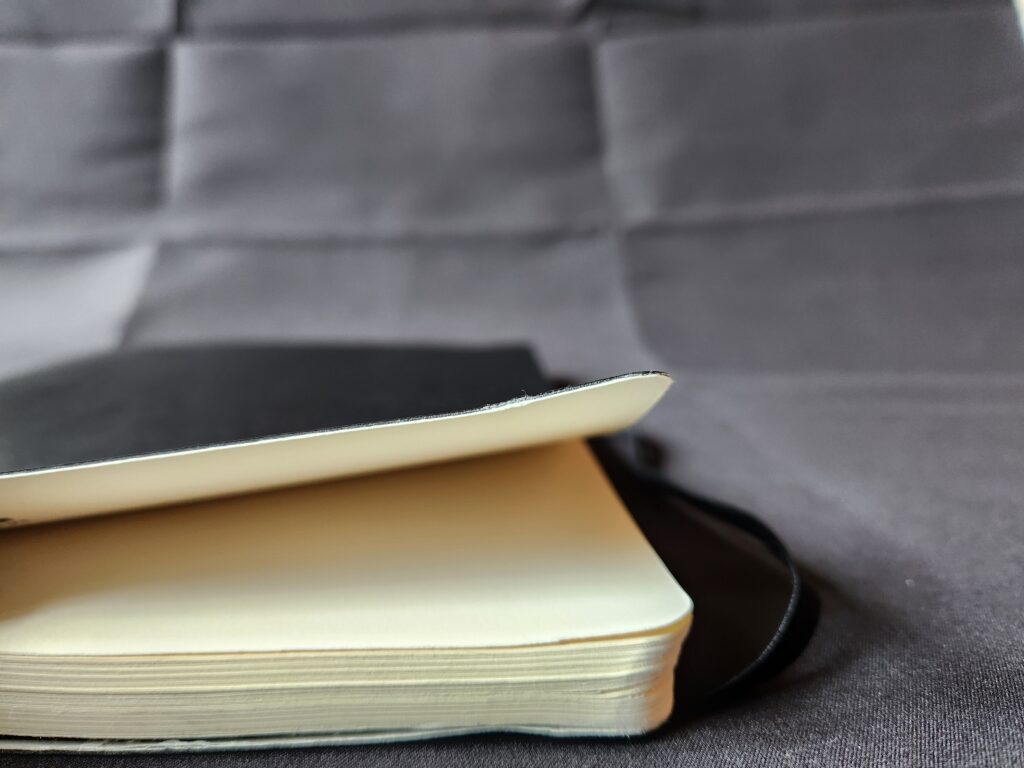

そして、今の所これらの要件を満たしているのが 「Moleskine クラシックノートブック XLサイズ ソフトカバー ドット」です。

4年以上使い続けています。

それでは、各要件について詳しく説明していきます。

1. 滑らかに字が書ける紙質・柔らかさ

上述の通り、思考の第一ステップは頭の中を紙に書き出すことです。

その際、私は特定の検討課題について、「思いつくこと・頭に浮かべること」に集中したいと思っています。

そうした頭に浮かんだことは、思いついたそばから消えてしまいますので、すぐに紙に書き出さなければなりません。

スピード勝負です。

なので、私は「書く」という点においてストレスをなるべく受けたくないと思っています。

逆に書きにくさを感じてしまうと、思考が止まってしまいます。

私は思考の際には、頭からどんどん言葉が溢れ出すモードに無理やり自分をシフトさせるのですが、そのスピードに書く作業が追いつかなければなりません。

私の場合、筆圧が強めなので、紙面が固かったりツルツルしすぎていると、筆が滑りすぎて書きにくくなってしまいます。

Moleskineは紙が適度に柔らかく、またページ枚数が多いためノート自体が良い下敷きになり、私の強い筆圧を優しく吸収してくれます。

そのため、急いで書いても筆がすべらず、字がきちんと書けます。

2. 方眼またはドット罫線

ヒアリングノートと同様に思考ノートでも方眼かドットの罫線を使用します。

理由はヒアリングノートとほぼ同じで、以下のような良さがあります。

- 横と縦のラインを意識することで構造化しながら書き出しやすい

- 図表のドラフトを手書きで綺麗に書くことができて考えを整理しやすい

- 横向きにも使える

横罫は書き方に自由がありません。

白紙は個人的にはフリースペースすぎて最初の書き出しにハードルを感じてしまい逆に思考が止まると感じてしまいます。

(これは個人の好みによると思います)

方眼でもドット罫線でも良いのですが、私はドットの方が圧迫感がなく、目が疲れないと感じるためドット罫線を使用しています。

3. なるべく大きな紙面

思考というものは始めるとどんどん広がっていく性質があると思います。

そこで私は紙面の大きさが思考を制限する限界にしたくはないと思っています。

そのため、ノートの紙面の大きさはなるべく大きい方が良いと思っています。

その中で自分の作業デスクに収まる大きさのノートを選ぶことになります。

B4サイズが良い

個人のデスクの上で扱える紙として最も大きなサイズはA3サイズくらいでしょう。

ですが、会社のデスクなどではPCやキーボードを置いてさらにA3を広げるとかなり窮屈になるのではないでしょうか。

かといって、A4の紙幅では思考を広げるには狭すぎます。

そこで、私はB4の紙幅を愛用しています。

上述の通り、B4紙幅は大きすぎず、小さすぎず適度な大きさで実用性が高いのです。

もう一つ、私がB4紙幅を気に入っている点があります。

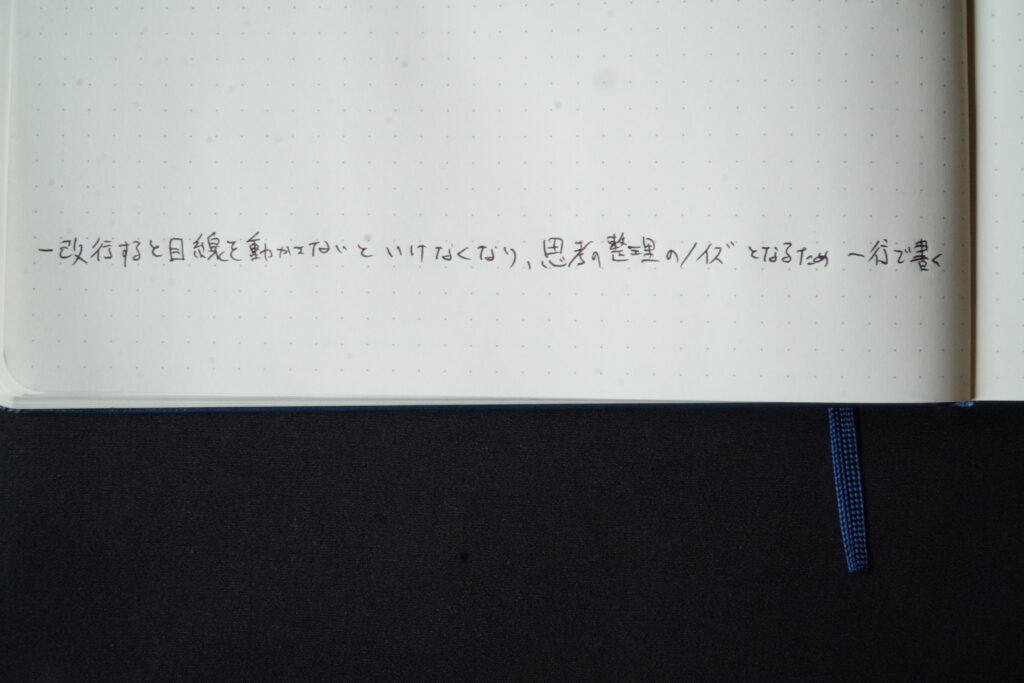

それは、一文が紙幅の半ページにちょうど収まることです。

私の字の大きさの場合、40字程度の文を1行で書いてちょうど紙幅の半分(半ページ)になります。

この点を少し噛み砕きます。

何かを表現しようとすると、単語や短い文章では言葉が不足しています。

これはビジネスパーソンの知的生産の指南書である『イシューからはじめよ』(安宅和人)の中でもこんな記述があります。

言葉に落とすことに病的なまでにこだわろう

私は文章を書く時には1文を40字程度にすることを意識しています。

主語、述語、目的語を明確に記述しようとすると40字くらいになります。

それより短いと何かの要素が不足していたり、曖昧になっています。

長すぎると冗長になり、論理構造を読み取りにくくなっています。

そして、B4紙幅の半分、つまり見開きでB4となるノートの片ページの幅がちょうど私にとっては40字分の幅になります。

この幅が、記述の長さの目安になります。

このように私はB4サイズの紙幅を重用しており、モレスキンノートの XL サイズが ちょうど見開きでB4サイズとなるのです。

ここまで説明してきた1~3の要件であれば、ノートでなくても、紙が1枚1枚独立した「紙ペラ」でも良いことになります。

実際、世の中にはこんな製品があります。

オキナ 方眼紙 プロジェクトペーパー B4 10mm方眼罫 50枚 PPB40S

私もこうした「紙ペラ」での運用を試したことがありますが、やってみて最も困ったことがバラバラになることでした。特に、「持ち歩く」ことと「保管する」ことの点で、バラバラになる問題が顕著でした。

なぜ紙を持ち歩く必要があるのか

様々な場所で思考する

私は、前述のとおり、働き方として、在宅勤務、出社、出張と様々な場所で同じ仕事をする可能性があります。

会社にいる時でも、自分のデスクで考えごとをする時もあれば、集中部屋みたいな場所や休憩スペースなど、いろんな場所で気分を変えながら思考をします。

思考作業は1回で完結しない

私は自分より目上の人との会議が多く、そのスケジュールは基本的には相手の都合に合わせることになります。

そうすると、丸1日や半日などのまとまった時間を「思考」に当てる、というスケジューリングが難しくなります。

そのため、思考に当てられる時間は細切れになってしまうことがあります。

また、アウトプットとして資料を作成するには1日では済まず、1週間くらい(しかも上述の理由で飛び飛びの時間を使って)ほどかかるケースが多いです。そうした場合、思考の足跡として紙に書き出した内容は、アウトプットが完成するまできちんと手元に残っている必要があります。

このように、私の思考作業は場所を選ばず、飛び飛びの時間のなかで継続性をもつ必要があるため、それに用いる紙も持ち歩く必要があります。

なぜ紙を保管する必要があるのか

元のメモを見にいく必要性

大きな理由として、メモを見返す必要があるからです。

私の場合、思考の結果をパワーポイントやワードの資料にアウトプットした後でも、その思考の足跡を見返す必要性に迫られることが時々あります。

アウトプットを清書した後に、見返してロジックが弱かったり、情報ソースが不明確なことがわかるケースがあるからです。

また、資料に載せてはいないが、検討のために集めた情報のメモが残っていたりして、それを思い出すのにも使います。

なので、私は思考の足跡を保管して見返せるようします。

自分の成長を感じる

もう一つの理由として、自分の成長を感じられるためです。

過去の自分の思考の足跡を時々見返すことで、自分が以前扱っていたテーマ、その中でどんなことを考えていたかを振り返ることができます。

一年前の内容と大きく変わっていることがわかります。

その分、自分の成長を実感することができるのです。

このように、私は持ち歩く必要性と保管する必要性に迫られ、バラバラになってしまう「紙ペラ」では不都合があると判断しました。

そのため、私は「紙ペラ」ではなく「ノート」を使用することにしており、そして最後の要件がそれに関わります。

4. 丈夫な表紙

上述の通り、私は思考の足跡を持ち運び、保管する必要があります。

私は荷物が多くなる質で、カバンの中はいつもぎゅうぎゅうです。

そんな中でも大切な思考の足跡を守ってもらうには、多少、圧がかかっても平気な丈夫な表紙である必要があります。

Moleskineのソフトカバーノートの表紙はポリウレタンでできているそうです。

ポリウレタンは、柔軟性、弾性に優れ、耐摩耗性、耐衝撃性、耐油性が高いという特徴があります。

そのため、梱包や緩衝材、合成皮革などに用いられる素材です。

こんな素材が表紙のノートであれば、安心ですね。

Moleskineのお気に入りポイントまとめ

以上のように、私が思考ノートに求める4つの要件を満たすのが「Moleskine ソフトカバー XL ドット」です。

最後に、4つの要件を満たしていることに加えて、私が「Moleskine」を気に入っている理由をまとめます。

1. 持っていてかっこいい

単純に見た目がかっこいいですし、それを使っている自分もカッコよくなれている気がして気分が上がります。

2 良い思索ができそう

Moleskineはゴッホやピカソ、ヘミングウェイなど多くの芸術家、小説家に使用されていたそうです。

同じノートを使うことで自分もそんなレジェンド達と同じレベルの思索ができそうな気がします。

3 栞紐がついていて最新のページをさっと開ける

さりげない機能ですが、パッと開けるので便利です。

思索を始めたい時にすぐに最新のページに行けるので余計な時間がかからず、小さなことですがストレスがありません。

以上が、私が思考ノートに求める要件と、実際に愛用しているノートのご紹介でした。

このノートをどのように運用しているかについては、また別の記事でご紹介したいと思います。

タスクノート

ここまで、インプットとしてのミーティングノート、アウトプットのための思考ノートについて紹介してきました。

次に紹介するのが、「タスクノート」です。

私が「タスクノート」と呼んでいるのは、

- タスク管理

- ちょっとしたメモ書き

のために使っている、他のノートより一回り小さいメモパッドです。

タスクノートで行う2つの役割について、少し紹介しますね。

1. タスク管理

私は仕事で「やらなければならないこと」や「やりたいこと」といったタスクやTODOをタスクノートで管理しています。

具体的には、1枚のページに手持ちのタスクを片っ端から全て書き出します。

そうすることで、「あれを今週中にやらなきゃ」「あぁ、これも来週の頭には必要だ」といった、なんとなくモヤモヤっと、頭の中がいっぱいになってしまうのを吐き出せます。

すると、自分が抱えるタスクの全体像を俯瞰することができ、たくさんのタスクも整理すれば、意外とそんなに切迫されていないのだとわかってきます。

それによって安心して目の前の仕事に順番に向き合うことができます。

2. ちょっとしたメモ書き

ミーティングノートや思考ノートを1ページ使うほどでもない、ちょっとしたメモ書きにも使います。

その際には、上述のタスク管理とは異なる新しいページを使います。

具体的なシーンとしては下記のような場面があります。

- 電話の応対

- 上司に口頭で伝えられる指示

- メールの下書き

などです。

私のタスク管理方法

ちょっとしたメモにも使いますが、タスクノートのメインの用途はタスク管理です。

なので、ノートに求める要件を説明する前に、私のタスク管理方法を簡単に紹介します。

私のタスク管理の大まかな流れは下記の通りです。

- 週の頭に全てのタスクを1ページに書き出す

- 全体を俯瞰した上で優先順位をつける

- 優先順位に従って粛々とタスクをこなす

- 1へ戻る。その際、前の週の残タスクは新たなページに書き写す

まずは全てのタスクを書き出す

タスクは様々なところからやってきます。

例えば、こんな感じ。

- メールで上司からの指示や他部署からの依頼が飛んでくる

- 口頭で上司や同僚からお願いされる

- メモ書きがデスクに置いてある(不在時に電話がかかってきた、など)

- 人に指示されずとも自分の頭に思い浮かぶ(リマインドメール送らなきゃ、など)

ざっと挙げただけでも、メール、口頭、メモ、自分の頭、とタスクがやってくる元は様々です。

別々の場所からやってきても、タスクには変わらず、期限通りにやらなければ誰かに迷惑をかけたり、怒られたり、自分が進めたい案件が進みません。

そして、それをこなすことができるのは自分という一つの体しかないので、優先順位をつけて順番にこなしていくしかありません。

(部下や同僚など他の誰かにやってもらう、という手もありますが、その場合でも「指示・依頼する」というタスクが発生します。)

そうした際、タスクがやってくる元に関わらず、自分が実行すべきタスクの全体像を把握する必要があります。

思いついたものから、言われたものからやっていっては、実は本当はもっと優先すべきタスクを抱えているのを忘れていた、という事態を起こすリスクがあります。

私は、心配性なので、何かやり忘れていないか、と常にビクビクしているのですが、それでは仕事への集中力が上がりません。

なので、私は様々なところからやってくるタスクを一箇所にまとめた「統合タスクシート」を作成します。

つまり、手持ちの仕事を全て一枚のノートに書き出すのです。

こうすることで、仕事の全体像を把握し、今すべき仕事が明確になります。他の仕事は後で良いということがわかるため、多くのタスクを抱えていても安心することができ、目の前の仕事に集中することができます。

1週間でタスクを管理

私は上述のタスクを全て書き出す作業を週の頭に毎週行っています。

よく、1日のToDoリストを作成する、という方法を見ますが、私は1週間で管理しています。

理由は、私のタスクは1日で終わらないものがそれなりにあるためです。

私のタスクには5分で終わるものから2、3日かかるものまで、様々です。

納期もすぐのものから2、3週間先のものまであります。

そうした、先の納期のタスクも忘れてはいけないので、統合タスクシートに書いておかなければなりません。

統合タスクシートには先のタスクもありますが、その中から「今日はこれをする」というのを選びます。

逆にいうと、今日しないタスクもどこかで管理する必要があり、それを1週間単位でやっているのです。

優先順位をつける

自分が受け持つタスクを全て紙に書き出したところで、自分の体は一つしかないため、全てを同時にこなすことはできません。

一つずつ仕事をこなしていくしかありません。

そこで優先順位をつける必要があります。

紙に書き出しているので、デジタルのToDoアプリのようにタスクの順番を任意に上から下に並べ替えることができません。

なので私は、タスクを書いている横に、こなしていく順番を数字で書いています。

優先順位に従って上から順にタスクが並んでなくても、数字を追っていけば十分です。

新たな週には前の週の残タスクを書き写す、新たなタスクも書き足す

そうして、1週間を過ごしていくうちに、多くのタスクを消化できる一方で、完了するのに時間がかかるタスクややり残したタスクが統合タスクシートには残ります。

次の新しい週の初めに、それらの残ったタスクを新たなページに書き写します。

この書き写す作業が面倒なようで重要です。

手で書き写すことで、そこで再度そのタスクの存在を明確に意識することができるからです。

ToDoアプリなどデジタルで管理した場合、いつまでも着手されずに残っているタスクがよく発生します。これはおそらく、それに触れられないから消しもしないし、着手もしないことになるのだと思います。

既存のタスクも手書きで改めて書くことで、そのタスクの存在を認識し直すことになり、「やっぱりこれはやらなくてもいいか」「これはそろそろやらないとやばいな」「これは自分でやろうと思ってたけど他の人にやってもらおう」などとそのタスクへの対応を考え直すきっかけになります。

1週間単位でタスクを管理する理由として、この書き写す作業があります。

当初はこれを1日単位で行っていました。しかし、前述の通り私の場合1日で消化するタスクがあまりに少なく、統合タスクシートには毎日タスクが多く残るので、書き写す量が多くなりすぎました。

そのため1週間でこれを行うことにしています。

そして前の1週間のうちに新たなタスクもどんどん舞い込んできます。そうしたタスクも書き加えていきます。

このように1週間単位でタスクを消し、加えていくことで私は常にタスクの全体像を把握しながら、心に余裕を持って仕事に向き合うことを心がけています。

タスクノートの要件

ここまで紹介してきたタスク管理方法を運用するのに最適なノートの要件を私は下記の通りに設定しました。

- ページを1枚ずつ切り離せる

- A5サイズ

- 方眼罫線

- 丈夫なカバー(表紙)

- 折り返し型カバー(表紙)

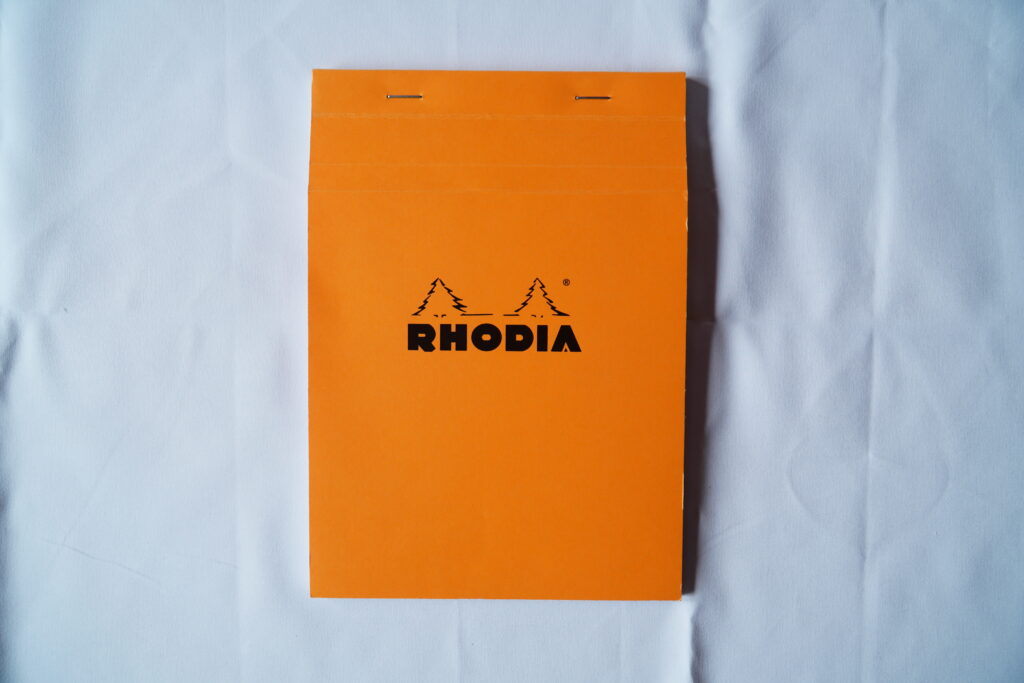

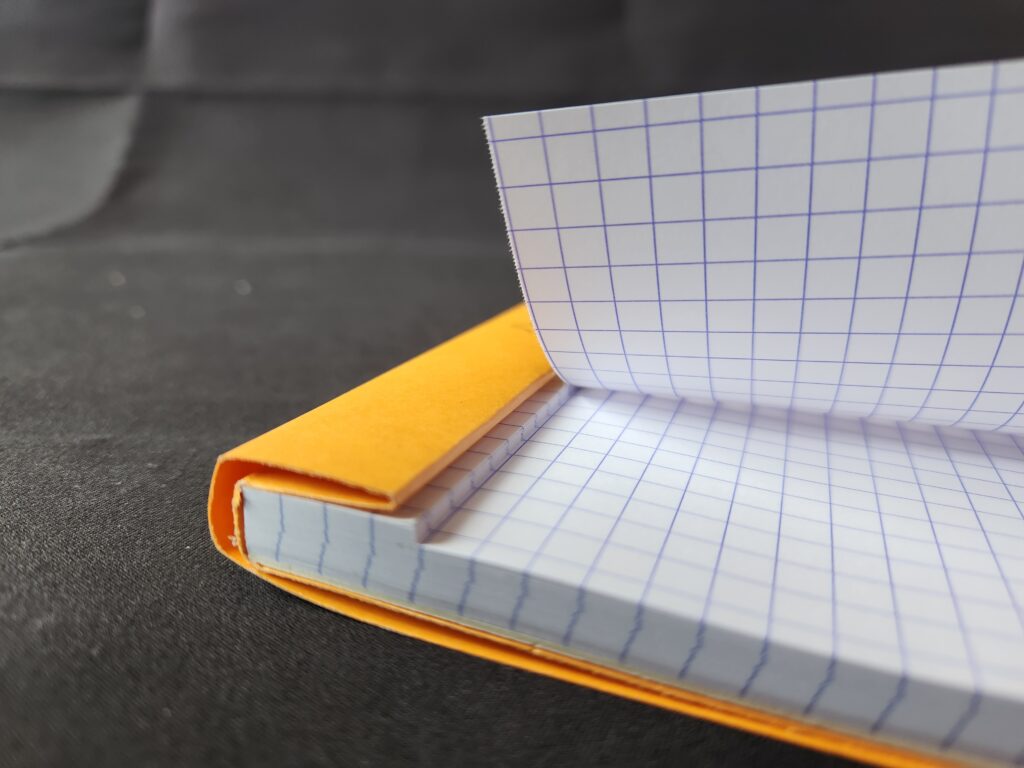

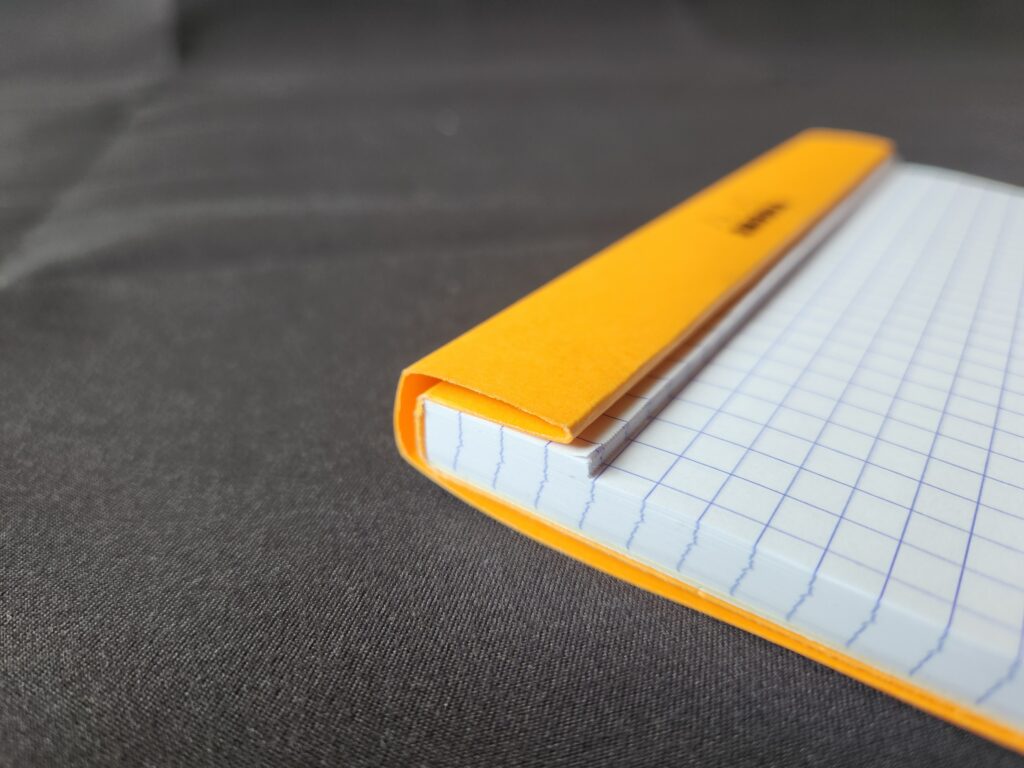

そして、これらを満たすノートとして私が5年以上使い続けているのが、『ブロックロディア No.16 (A5) 方眼』です。

では、上記の要件をそれぞれ詳しく説明していきます。

1. ページを1枚ずつ切り離せる

タスクノートに書くことはいずれも一時的なものばかりです。タスクは消化したら再度見る必要はありません。ちょっとしたメモもずっと保管しておく必要がありません。

上述のタスク管理方法のとおり、私は1週間で統合タスクシートを更新します。すると、前の週のシートは不要になります。不要なシートをいつまでも持っておくと、最新のタスクシートを見るのに邪魔になります。

そのため、私は不要になったページを切り離して捨てるようにしています。そうすることで、表紙を開いて一番上のページが常に最新のタスクシートになっており、すぐに次のタスクを確認することができます。

また、ちょっとしたメモに使ったページは切り離して独立させることができます。そうすることで、メモを人に渡すこともできますし、別の資料と一緒に置いておくこともできます。

このように、私はタスクノートはページを1枚ずつ切り離せるものを選んでいます。

ブロックロディアは、各ページに細かいミシン目がついてるので、綺麗に切り離せます。

2. A5サイズ

私はタスクノートを仕事の際には常に持ち歩いています。在宅、出社、出張、場所を選ばず次のタスクを確認するためです。

また、デスクで作業する際にはタスクノートは机の脇に開いて置いておきます。そうすることで、短いタスクであれば次から次へと次のタスクを確認することができ、仕事のテンポが出ます。

紙幅は1週間分のタスクを1枚で書ける大きさは必要です。メモ帳サイズだと小さすぎます。小さすぎず、それでいてコンパクトに収まるサイズ。試行錯誤の結果、A5サイズとなりました。

私の場合はA5サイズが最適サイズとなりましたが、ブロックロディアからは様々なサイズが出ているようなので、大きさはお好みで選ぶのが良いと思います。

3. 方眼罫線

私がタスクを書き出す時に意識していることは、1行に1タスクで書き出すことです。

そして、タスクを縦に並べることです。

そうすることで、視線を上から下へまっすぐ移すだけでタスクの全体像を眺めることができるからです。

その際、心がけているのがタスクを書き出す端を揃えること。それによってタスクを綺麗に並べることができ、綺麗に管理することができます。

横罫線では縦のラインを揃えるのが難しくなるため、私は方眼罫線を使用しています。ドットでも同じなのでドット方眼でも良いでしょう。私の場合は、使い始めたものが方眼だったので方眼を使い続けています。

ロディアの方眼罫線は5mm幅となっていて、1行に1タスクを書き込むのにちょうど良い幅になっています。

4. 丈夫なカバー(表紙)

私はタスクノートを仕事の際には常に持ち歩きます。その際、カバンの中でくちゃくちゃにならないようにしなければなりません。中には1週間分のタスクが書かれているので、それが破損するのは仕事上困ってしまいます。

そのためにはある程度の硬さを持った丈夫なカバーが必要です。

ロディアは撥水、耐久性を兼ね備えたカバーとなっていて、中身をしっかり守ってくれます。

ちなみに、裏表紙はボール紙台紙なので最後の1枚になっても安定して書けます。

5. 折り返し型カバー(表紙)

私は、デスクでの作業時にはタスクノートを開いた状態で机の脇に置いて、常に見えるようにしています。そうすることで、タスクが終わったらすぐに次のタスクを確認することができ、テンポよく仕事を進められます。

持ち運び時は丈夫なカバーに守ってもらう必要がありますが、机の上ではカバーは必要ありません。

普通の見開きのノートではカバーが不要なスペースを使ってしまいます。それを避けようと折り返すとノートが傷んでしまいます。

机の上ではスペースを取らずに綺麗にノートの一番上のページ(最新のタスクシート)を常時見られるようにするため、表紙が裏側まで折り返すように作られているものが使いやすくなります。

ロディアのメモパッドであれば表紙が折り返し型になっているので、机の上では紙面のスペースしか占めません。これによって、スペースを取らずにタスクを常に見えるようにしておけます。

リングノートでも表紙や前のページを折り返して使えますが、タスクノートでは古いページは切り離す要件1を兼ね備える必要があり、それにはロディアが最適でした。

天のりメモ帳ではいけない理由

私が使っているロディアの他に、世の中には天のりメモ帳という似たようなメモパッドがあります。一番上の一枚をパリッと簡単に引き剥がせるメモパッドです。昔は固定電話の横によく置いてありました。

では、なぜ天のりメモ帳ではいけないのか。理由は主に3つです。

- 耐久性が低い

- 簡単に剥がれる

- かさばる

これらを少し噛み砕きますね。

1. 耐久性が低い

天のりメモ帳はどこかに据え置くことが前提になっているようで、カバンの中で揉まれることは想定されていません。

カバーは薄いペラペラの紙か、そもそも無いものも多いですし、糊付けも強い力が加わると取れてしまいます。

私のタスクノートは持ち歩くことが前提なので、天のりメモ帳では役目を果たせません。

2. 簡単に剥がれる

パリッと簡単に紙を剥がせるのが天のりメモ帳の良さですが、タスクノートの用途ではむしろ私は簡単に剥がれて欲しくありません。

1週間分のタスクを書き込んだページは1週間使うわけなので、剥がれてしまうと、どこかに行ってしまうので扱いに困ります。

3. かさばる

天のりメモ帳は電話の横などメモを取る機会が多い場所に固定的に据え置かれることが多く、あまり頻繁に交換することを想定していないようです。

そのため、100枚綴りなど枚数が多いものが多いようです。すると、分厚くなるため、やはり持ち運びには不便となります。

タスクノートまとめ

以上が私のタスク管理方法の概略とそれに適したノートの紹介でした。

ポイントは、

- 様々なところからやってくるタスクを1枚の紙に全て書き出して俯瞰する

- 1週間ごとに書き換える

そのために必要なノートの要件は5つ

- ページを1枚ずつ切り離せる

- A5サイズ

- 方眼罫線

- 丈夫なカバー(表紙)

- 折り返し型カバー(表紙)

これらの要件を満たすノートが『ブロックロディア No.16 (A5) 方眼』

このノートの運用方法の詳細については、また別の記事でご紹介したいと思います。

常時持ち歩く「ジョージノート」

ここまで、「ミーティングノート」「思考ノート」「タスクノート」を紹介してきました。

仕事で使うノートは基本的にはこれらの3つになりますが、もう一つ、公私混同でノート(メモ帳)を私は使っています。

公私混同 ー 常時持ち歩く「ジョージノート」とは

私は小さなノートを常時持ち歩いています。常時持ち歩きノート、略して「ジョージノート」と呼んでいます。ノートというよりメモ帳です。

これは、仕事、プライベートに関わらず、常に持ち歩いているメモ帳です。仕事だろうが、家庭のことだろうが、趣味のことだろうが、思いついたり、あとで見返したいこと、ありとあらゆるものを区別なく書き込む、不定型なメモです。

ジョージノートに何を書いているのか

ジョージノートに書き込むことは仕事、家庭、趣味など様々です。

仕事についてなら、企画の骨子、会社に行ったら調べたいこと、仕事でなにか見学した際のメモ、など。

家庭についてなら、週末に掃除する場所、帰り道に買って帰らないといけないもの、など。

趣味についてなら、次に欲しいキャンプ道具、ブログネタ、など。

あとは、その時に気づいたことをメモしたりします。

ジョージノートを使う場面

ジョージノートは何かを思いついたり、外出時に咄嗟にメモを取る時など、その使う場面はありとあらゆるシーンがあります。

仕事をしながら思い出したことがあれば、会社のデスクで書くこともあります。展示会など立ち歩いて情報収集する際のメモにも使います。バスや電車での移動時間にも使います。

プライベートタイムでも、街を歩いている時、キャンプ場でゆっくりしている時、友達と会って話している際に良いことを聞いてメモしておきたくなった時、など色々な場面で活用しています。

なぜ、常時持ち歩いて公私混同でメモを取るのか

私は、思考が様々なところに飛びがちで、常に何か考えたり、思い出したりしています。

仕事をしていようが、プライベートタイムだろうが、私は私で同じ人間なので、仕事とプライベート関係なくさまざまなことが頭に思い浮かびます。

仕事のことをプライベートの時に思いつくこともあれば、プライベートのことを仕事の時に思いつくこともあります。

思いついたことはメモしないと、すぐに忘れてしまいます。

忘れても良いようなことはそのまま忘れて次のことを考えるのですが、忘れたくないこともあります。

例えば、仕事の良いアイデア、明日会社でやらなきゃいけないと思い出したタスク、帰り道に買って帰らなきゃいけない買い物リスト、ブログやSNSの投稿に良さそうなネタ etc… などなど、結構いろいろあります。

そんな忘れたくないことを忘れないでいようとすると、頭のワーキングメモリを消費してしまいます。

他にやることがないのならそれでも良いかもしれませんが、仕事の時は目の前の仕事に集中しなければなりません。

プライベートの時もできれば仕事のことは考えずに、その時を楽しみたいものです。

そこで、頭の中にTPOをわきまえずに湧き出てくる、そんな様々な雑念を、メモに書き出して後から見返せる状態にすることで、一旦頭から取り出してあげます。

そうすることで、頭に思いついたことにとらわれずに、スッキリ忘れてしまうことができ、目の前の仕事や楽しみたいことに集中できます。

どんなことを、いつ、思い出すかは分かりません。

仕事の時に別の仕事のことを思い出すこともあれば、キャンプに行っている時に、家で修理しなければならないことを思い出したり、気づいたりすることもあります。

そのため、プライベートと仕事を分けてメモを持つことが困難になります。

だから、私は思い出したことをなんでも書いてメモしておくためのノート、ジョージノートは仕事とプライベートを分けずに使用するのです。

ジョージノートに求める要件

1. ポケットサイズ

2. ハードカバー

3. ペンホルダー付き

4.しおりひも付き

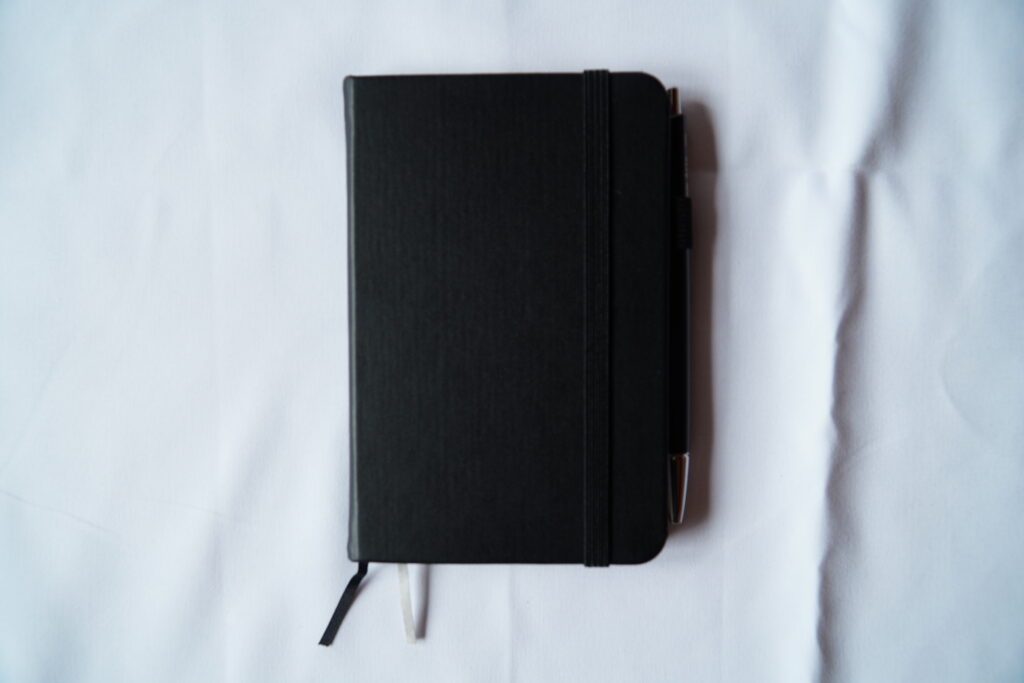

これらを満たすノートが『Feela ノートブック A6』です。

このノートに辿り着くのに5年くらいかかりましたが、半年ほど前にこのノートを見つけてとても気に入っています。

では、上記の各要件を詳しく説明しますね。

1. ポケットサイズ

ジョージノートは、持ち歩くことが最優先要件になります。これが成り立たなければこのノートの役目を果たせません。そのため、カバンを持たずとも持ち歩けることが重要です。

その結果、たどり着いたのがA6 ポケットサイズのノート。

このサイズであれば、カバンに入れずとも、男性用のズボンのポケットに入ります。プライベートでのお出かけの時のようにカバンを持たずに出かける際には、ポケットに収まってくれるのはありがたいです。

このサイズだとスマートフォンとあまり変わらない大きさです。スマホを2台持ちする人は珍しくないですが、私の場合はスマホ+ジョージノートで持ち歩きます。

2. ハードカバー

ジョージノートがハードカバーである必要性には二つの理由があります。

理由1:あらゆる状況でも書ける

理由2:ポケットに入れていても折れ曲がらない

一つ目の理由は、あらゆる状況でも書けるためです。

ジョージノートには道を歩いていて気づいたことがあれば、その場で忘れる前に書き込みます。そのため、立って書き込みができる必要があります。その他にも、バスや電車など座っていても机ではないところで書くことも多いです。

どこでも、字が書けるためにはハードカバーで下敷きになってもらう必要があるのです。

二つ目の理由は、ポケットに入れていても折れ曲がらないためです。

上述のように、ジョージノートはズボンのポケットにも入れます。柔らかいノートだと、ポケットにノートを入れたまま座ったりするとノートが折れたり、曲がったりしてしまいます。

ハードカバーだとしっかり守ってくれます。

3. ペンホルダー付き

ノートだけあってもメモは書けません。ペンが必要です。ペンとノートはセットです。ノートだけ持ち歩いていてもペンがなければメモが書けません。

ノートを持ち歩く際にペンも別で持ち歩くのは、小さな持ち物が増えて不便です。

ペンホルダーがあれば、ノートに常にペンがくっついてきてくれるので、外出時にも素早くメモを取ることができます。ペンを探す時間と手間も省けます。

『Feela ノートブック A6』には布ゴム製のペンホルダーがついています。実はペンもセットでの販売ですが、私は付属のペンは使っていません。代わりに『パイロットアクロ500』を『Feela ノートブック A6』につけて、セットでジョージノートとして運用しています。アクロ500がシンデレラフィットします。

4. しおりひも付き

ノートは普段は閉じられていますね。メモしたいことを思いついた時、開きたいのはどのページでしょうか。

きっと書き込みがなされているページの次にある、まだ書かれていない最新のページだと思います。

しおりひもは最新のページを素早く開くのにとても役立ちます。

思いついたことのメモはスピード勝負。忘れてしまう前にメモを取れるよう、無駄な動作はなるべく避けたいところです。

しおりひもがノートについていれば、最新のページのところに掛けておくことで、次に開く時にしおりを使って素早く最新ページを開くことができます。

また、メモは書くだけでなく、後から見返すものでもあります。見返す際にも、最後に書いたページをしおりを使って素早く開くことができます。

『Feela ノートブック A6』には、なんと、しおりひもが2本も付いています。これによって、一つは最新のページに、もう一つは後で特に見返したいページに掛けておく、という運用ができます。たとえば、その日の買い物リストが書いてあるページなどです。

以上が、ジョージノートの紹介でした。

ポイントは、公私混同でなんでも思いついたこと、頭に浮かんで気になることを一旦書き込むことです。そうすることで、目の前のやりたいことに集中できるのです。

そのためには、肌身離さず常時持ち歩く必要があり、そのためのノートの要件は下記4つでした。

- ポケットサイズ

- ハードカバー

- ペンホルダー付き

- しおりひも付き

これらの要件を満たすノートは『Feela ノートブック A6』。このノートの詳しい運用方法も別途紹介したいと思います。

この記事のまとめ

以上、私が愛用している4つのノートを紹介してきました。

ヒアリングノート:「コクヨフィラーノート A4 5mm方眼罫ス-15SN」

思考ノート:「Moleskine クラシックノートブック XLサイズ ソフトカバー ドット」

タスクノート:「ブロックロディア No.16 (A5) 方眼」

ジョージノート(常時持ち歩きノート):「Feela ノートブック A6」

これらを場面に応じて使い分けることで、頭の中をスッキリ整理して仕事に臨むことを心がけています。

ノートにはペンもセットです。実はペンにもお気に入りがあるので、それは別の機会に紹介したいと思います。

みなさんの仕事のヒントとアイデアになれば幸いです!

コメント